Vor vielen hunderttausend Jahren jagten Jäger und Sammler an einem Seeufer in Schöningen Wildpferde mit Holzspeeren. Die Ausdehnung des ehemaligen Seeufers soll nun im Zuge eines UNESCO Welterbeantrags genau erforscht werden.

Die prähistorische Fundstelle Schöningen ist nicht zuletzt für die herausragende Erhaltung der ältesten Jagdwaffen der Menschheit bekannt. Diese wurden in Ablagerungen eines ehemaligen Seeufers über einige hunderttausend Jahre konserviert. Ihre Entdeckung im damaligen Braunkohletagebau in den 1990er-Jahren sorgte für eine weltweite Sensation und war ein Glücksfall für die Archäologie. Derzeit befindet sich die Fundstelle von Schöningen in der Antragsphase, um im Jahr 2030 UNESCO Welterbe zu werden. Als eigentliche Welterbestätte kann dabei nur das ehemalige Seeufer fungieren, dessen Sedimentablagerungen jedoch bis zu 15 Meter tief unter der heutigen Erdoberfläche versteckt sind. Diese sind unter Erdschichten der letzten Eiszeiten begraben und müssen erst einmal vollständig prospektiert werden.

Seit den 1980er-Jahren sind durch archäologische Ausgrabungen in Schöningen verlandete Seebecken bekannt geworden, in denen sich neben hölzerneren Jagwaffen, wie Speeren und Wurfhölzern, auch menschliche Fußspuren, sowie eine Vielzahl an Steinwerkzeugen und Tierknochen erhalten haben. Auch heute noch treffen Forschende bei archäologischen Ausgrabungen an einem der ehemaligen Seeufer auf menschliche Hinterlassenschaften. Bohrungen und geophysikalische Untersuchungen legen zudem nahe, dass dieses Seeufer noch auf wenigen hundert Metern im Umfeld des ehemaligen Tagebaus erhalten ist, ohne jedoch seine Ausdehnung präzise eingrenzen zu können. Der ausgegrabene Teil des Sees ist somit gut bekannt und dokumentiert, kann aber nicht mehr Teil einer Welterbestätte werden, da dieser Teil bereits abgetragen ist. Auch die ausgegrabenen Artefakte, wie die berühmten Schöninger Speere, die im nahegelegenen paläon Forschungsmuseum (3Landesmuseen Braunschweig | Staatliches Naturhistorisches Museum) ausgestellt sind, können nicht Teil der Welterbestätte werden. Einzig der noch erhaltene Teil des ehemaligen Sees kann Welterbestätte sein, da er weiterhin Spuren vergangener menschlicher Aktivitäten vor Ort enthält – so besagen es die Welterberegeln.

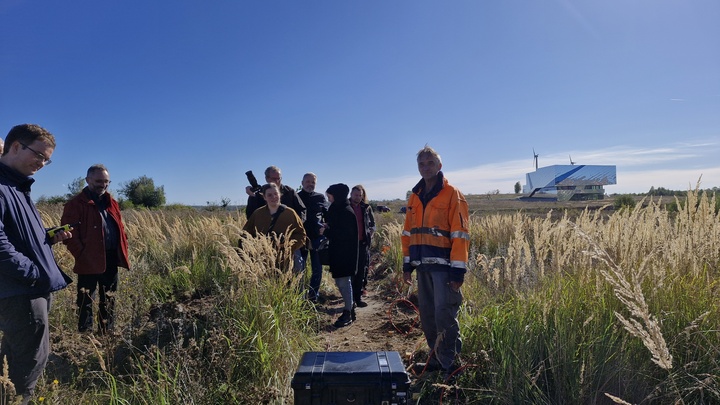

Im Rahmen des Welterbeantrags muss somit zunächst der Verlauf des nicht ausgegrabenen Sees und dessen Ufer genau nachgewiesen werden. Zu diesem Zweck finden vom 22. bis 26. September 2025 und vom 3. bis 7. November 2025 im Bereich des paläon Forschungsmuseums in Schöningen wissenschaftliche Untersuchungen mithilfe von geologischen Bohrungen und Scherwellen-Seismik Messungen statt. Unter Leitung des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege und mit finanzieller Unterstützung durch das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur und der Universität Tübingen untersuchen Spezialisten der Universitäten Hannover und Mainz zusammen mit der Firma GeoSym den Untergrund nach Resten des ehemaligen Sees. Basierend auf diesen Feldforschungen sollen in den kommen Jahren weitere Analysen zur Altersdatierung und zur Umweltgesichte aus der Übergangszeit vom späten Homo heidelbergensis zum frühen Neandertaler erfolgen – ein großer Zugewinn für die Forschung in Niedersachsen.